Der Historiker wundert sich über nichts. Denn er kennt zu viele Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart, deren Veröffentlichung jeder Verlagslektor als »zu unglaubwürdig« ablehnen würde.

Der Historiker hält seiner Erfahrung nach schlicht alles für möglich. Selbst auf die wundersamten Ungeheuerlichkeiten reagiert er deshalb gelassen und läßt durchblicken, er habe nichts anderes erwartet. Ein Teil des Bühnenbildes für die Uraufführung von »Siegfried« anlässlich der Eröffnung des Festspielhauses 1876 wird statt nach Bayreuth nach Beirut im damaligen Syrien geliefert? »C’est normal!«. Ein Bekannter verputzt in ihrer Gegenwart mit Vorliebe Steak-Nieren-Pudding und beschimpft dabei Rennhunde, die ihm nicht schnell genug unterwegs sind? »Das ist normal, hier hält sich doch nur die poetische Ader des Kameraden im Verborgenen.« »Faust« fliegt aus dem Landesabitur? »Völlig normal!« Schon Goethe wußte, dass seinem Stück die »durchgreifenden Idee« fehlte: »Je inkommensurabeler und für den Verstand unfaßlicher eine poetische Produktion«, umso weniger geeignet sei der Text für die Lektüre in der Schule.

Erfahrung relativiert, kombiniert mit historischer Bildung fördert sie nicht nur die Urteilsfähigkeit, sondern führt direkt zur Altersweisheit. Die unaufgeregte Haltung des Historikers hat noch einen weiteren Vorteil. Sie gibt den Schein von erheblich mehr Wissen, als man gemeinhin besitzt. Der Historiker ist deshalb immer auch ein Hochstapler.

Quellen und Literatur: Johann Wolfgang Goethe, »Die natürliche Tochter. Trauerspiel«, bes. IV. Akt, 2. Auftritt; Johann Peter Eckermann, Gespräch mit Goethe vom 6. Mai 1827; P. G. Wodehouse, »Thank You, Jeeves«, 1934; Asfa-Wossen Asserate, »Manieren« (2003); Reinhart Koselleck, »Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte«, in: Reinhart Koselleck, »Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten«, Frankfurt am Main 1989, S. 38–66.

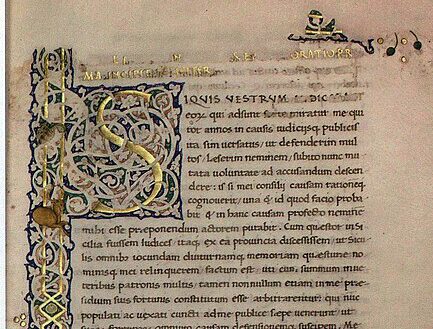

Abbildung: Ausschnitt aus Ciceros »Divinatio in Caecilium«, Handschrift um 1460, t Budapest, Egyetemi Könyvtár, Cod. Lat. 2.